Les Maîtres de la pâte de verre

Par son aspect et sa technique, la pâte de verre tient à la fois du verre et de la céramique.

Le secret de cette technique dans laquelle les Egyptiens, déjà, étaient passés maîtres un millénaire avant J.-C., s'était perdu avec les siècles jusquà ce que, à Paris, le peintre et sculpteur Henri Cros ( 1840-1907), curieux des techniques antiques, lise par hasard le traité de Pline où sont décrites les différentes manières de travailler le verre.

Stimulé par l'idée de parvenir à réaliser une sculpture en pâte de verre, il équipe un laboratoire financé par un groupe d'amis et, après des années de dificiles et laborieuses expériences, il parvient en 1882 aux premiers résultats positifs (on dit aussi qu'il a réussi à déchiffrer d'antiques tablettes égyptiennes qui lui ont révélé les secrets).

Gabriel Argy-Rousseau

(Meslay-le-Vidame, 1855 - Paris, 1953)

Jean Cros, le fils d'Henri, tourné également vers cette recherche,est l'ami et le compagnon d'études de Gabriel Argy - Rousseau à l'Ecole Nationale de céramique de Sèvres et c'est peut-être de cette rencontre qu'est né chez ce dernier cet intérêt pour la mystérieuse pâte de verre. Argy-Rousseau, le maître incontesté de la pâte de verre, est tellement enthousiasmé qu'il abandonne la céramique et le dessin impressionniste et parvient, par ses propres moyens, à redécouvrir cette technique antique.

Après avoir suivi des études de chimie et obtenu un diplôme d'ingénieur à l'Ecole de Sèvres, Argy-Rousseau ouvre son propre atelier au N° 52 de l'avenue des Ternes à Paris. En 1914, il expose au salon des Artistes Français des vases émaillés de style Art Nouveau, tout en se consacrant à ses premières recherches sur la pâte de verre. Pendant la guerre de 1914-1918, il est mobilisé en tant qu'ingénieur à Paris, au service de l'armée, et là, il réussit à faire breveter trois appareillages électriques (passionné par sa recherche, il fera d'autres découvertes technico-scientifiques en 1924-25, révélant un procédé de photographie en couleur instantanée et mettant au point un appareil de sélection des couleurs, inventions qui lui vaudront la décoration de l'Académie des Sciences). Il n'en néglige pas pour autant son travail de création et il est prompt à exposer des vases, des veilleuses et des lampes en pâte de verre aux délicates nuances au salon de 1919, obtenant un succès envié.

Gabriel Argy-Rousseau élargit son cercle d'affaires et agrandit son atelier en le transférant au N°9 de la rue Simplon, avec une cinquantaine d'ouvriers. La Galerie Moser Millet, concurrente de Géo Rouard au N° 30 Boulevard des Italiens, lui absorbe toute sa production; ses oeuvres sont vendues dans les salons, où il est invité à participer à toutes les expositions importantes.

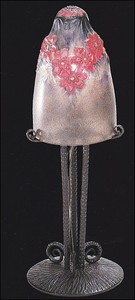

G. Argy-Rousseau. Veilleuse "Anémones des bois". Piede in ferro forgiato. 1920 H. 28,7 cm. Tokyo Museum

G. Argy-Rousseau. Veilleuse "Anémones des bois". Piede in ferro forgiato. 1920 H. 28,7 cm. Tokyo Museum

Il expose de nombreuses années au Salon d'Automne, en 1920 à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs, en 1926 à l'Exposition d'Art au Grand Palais, et reçoit honneurs, prix et distinctions.

Outre ses réalisations de maître en pâte de verre, Argy-Rousseau continue son travail d'émaillage à motifs floraux de vases, flacons et vaporisateurs en verre transparent ou blanc, et de pièces d'usage courant exposées et commercialisées par la Galerie Bernheim, au N°2 de la rue Caumartin.

En 1923, il commence à travailler la pâte de cristal, matériau qui lui permet de conférer de meilleurs effets de semitransparence à ses oeuvres, déjà exaltées par les critiques pour leur lumière intérieure, leur plastique, leurs tons chromatiques et leur légèreté jamais égalés par les autres artistes. Pour les oeuvres plus importantes, ArgyRousseau s'autorise la collaboration de quelques sculpteurs qui lui fournissent le modèle, dont Marcel Bouraine, avec lequel il signe de délicieuses statuettes féminines en pâte de cristal. Il réalise des vases, des coupes, des coupelles miniatures, des coffrets, des pendentifs, des boucles d'oreilles, des plaques décoratives illuminées par la base, des veilleuses simples et des veilleuses brûle-parfum,montées,sur des pieds de fer forgé, et de rares petites lampes au pied en pâte de verre ou en fer forgé et verni.

Les oeuvres, toutes de petit format, présentent des décorations inspirées de la Nature: coquelicots des champs et de montagne, chrysanthèmes du Japon, anémones, chardons, boutons de rose, violettes, fruits du prunier et de la vigne, nymphettes, papillons, mouettes, loups ou bien, et ce sont alors des réalisations de forme rigoureuse et d'une coloration de pâte raffinée, elles portent des motifs inspirés de la Grèce antique, des figurations classiques, des formes géométriques et de petites rosaces. La découverte du tombeau de Toutankhamon en 1923 lui suggère des décors égyptiens qui vont entrer dans son répertoire: gazelles, singes, scarabées, éventails et feuilles de palme; après 1930, il développe un décor géométrique à facettes, losanges et spirales, mais désormais, à cause de la crise économique, il est contraint de fermer son atelier et de se remettre à travailler seul, chez lui. Le procédé de la pâte de verre, du fait de sa fusion nécessaire dans le bronze, requiert davantage de matériel technique: le modèle étant réalisé en plâtre, chaque maître emploie des procédés différents pour obtenir les multiples formes d'une oièce; on coule dans le moulage la pâte issue du verre pilé et pulvérisé, on la colore au moyen d'oxydes métalliques oui. réagissant à chaque fois différement, permettent d'obtenir à partir de la même matrice des variantes originales qui donnent des pièces uniques.

Comme Gabriel Argy-Rousseau, cuelques autres artistes ont récupéré l’art de la pâte de verre grâce à laquelle ils réalisent de lumineuses sculptures colorées, mais c'est à Argy-Rousseau que revient le mérite d'être le plus sensible et le plus raffiné; il est défini par ses contemporains comme "un ingénieur et un poète". Il signe G. Argy-Rousseau.

François Décorchemont

(Conches, 1880-1971)

Diplômé au début du siècle à l'Ecole des Arts Décoratifs, Décorchemont se consacre à la peinture et à la scupture, exposant dans différents salons parisiens à partir de 1903.

Passionn,é par la flore et la faune, il collectionne des insectes rares et exécute des impressions de plantes ornementales.

Cependant mûrit en lui un intérêt pour la verrerie d'art et en particulier pour la pâte de verre qu'il redécouvre après de longues recherches; il en ressort tellement enthousiasmé et fasciné qu'il utilisera désormais uniquement cette technique dans laquelle il deviendra un créateur et un maître.

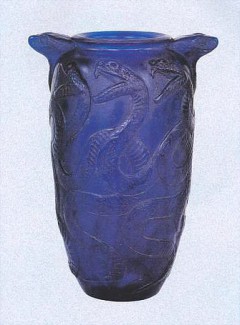

Ses premières oeuvres, des coupes et des statuettes, ne sortent pas des conventions tradionnelles; après 1914 il se tourne vers une stylisation plus personnelle des formes et réalise des oeuvres d'un bon niveau, avec ou sans décor figuratif; son choix des thèmes également devient plus original.

Décorchemont s'inspire des fleurs et des animaux, mais c'est aussi un artiste de talent lorsqu'il crée des angelots, des masques, des coquillages et des ramages aux couleurs originales et pittoresques, l'ambre, le rose, le violet, le bleu et le vert. Comme Argy-Rousseau, Décorchemont utilise pour ses pâtes de la poudre de cristal et de verre et un bon pourcentage d'oxyde de plomb.

Outre des créations de vases, de coupes, d'écrins et de plats en petites séries, Décorchemont, au moyen d'un travail à la cire perdue, réalise parfois des vases à un seul exemplaire.

Les lettres et les chiffres qui accompagnent la signature "Décorchemont" insérée dans un élément en forme de coquillage permettent de dater ses oeuvres. Au cours de sa longue activité, il expose en permanence à la Galerie Rouard et participe à de nombreuses expositions officielles; son triomphe à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs de 1925 à Paris lui vaudra la Légion d'Honneur en 1926.

En 1932, il réalise sa première petite verrerie en outrepassant la technique traditionnelle: après avoir préparé son modèle, il y colle le verre coloré dans la masse, obtenant ainsi des sujets qui apparaissent comme en bas-relief.

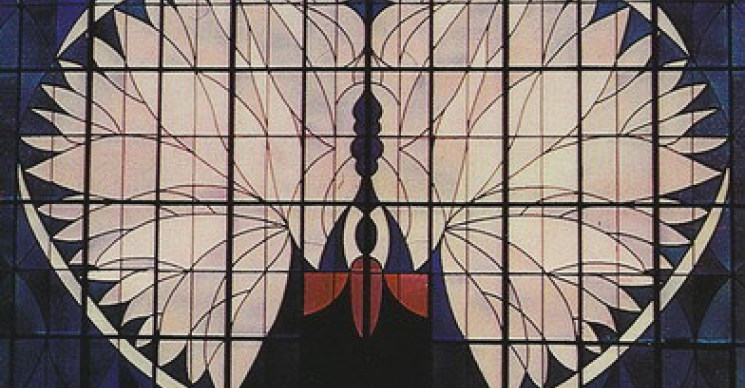

De 1935 à 1937, il travaille à une œuvre monumentale : réaliser 300m2 de vitraux pour l'Eglise Sainte-Odile à Paris. Sa signature est le plus souvent formée d'un cachet en forme de fer à cheval à l'intérieur duquel apparaît son nom "Décorchemont".

Amalric Walter

(Sèvres 1869 - Lury sur-Arnon 1959)

Après des études classiques, Amalric Walter sort diplômé de l'Ecole de Céramique de Sèvres; attiré par la pâte de verre, il entame ses recherches avec l'aide du professeur Gabriel Lévy : ils obtiennent ensemble un amalgame constitué de poudre de verre, d'oxyde de métaux et du mystérieux "liant" toujours tenu secret par les artistes qui ont redécouvert la fameuse recette de la pâte de verre.

En 1902 et 1903, Walter et Lévy exposent leurs premières réalisations, encore encore floues et opaques, loin des merveilleuses pâtes de verre qui par la suite feront apprécier Walter.

En 1906, il accepte l'offre de Daum de mettre à sa disposition un atelier : après quelques années d'un travail fébrile, Walter obtient une pâte de verre paticulière aux nuances fumées, des jaunes et des ocres, des verts, des azurs et des bruns.

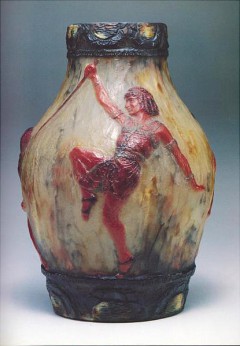

Grâce à Daum, Walter a la chance de trouver un précieux collaborateur: il s'agit d'Henri Bergé, peintre, sculpteur et chef décorateur, qui lui fournira les modèles plastiques qui les rendront tous deux célèbres. Il faut rappeler les noms d'autres sculpteurs qui ont collaboré avec Walter : Jean Bernard, Jules Cayette, Jules Chéret, Marcel Corette, Joe Descomps, P.Dubery, Alfred Finot, André Houillon, Henri Mercier et Victor Prouvé (qui a exécuté le modèle de la statue de la célèbre ballerine Loïe Fuller); tous ces artistes ont apposé leur nom ou leurs initiales à côté de celles de Walter.

Outre des panneaux et de petits vitraux pour des meubles et des murs, il réalise de véritables petites sculptures : dès statuettes féminines et de petits " Boudha", des vide-poches et des cendriers, des presse-papiers et des encriers, des vases et des coupes, des boîtes et des bonbonnières, des accessoires pour parures féminines; la décoration est faite de motifs naturalistes, surtout animaliers, thèmes caractéristiques de Walter: coléoptères, caméléons, lézards, poissons, grenouilles, escargots, phoques, souris, chauve-souris, perroquets et colombes.

Après le succès obtenu par son travail avec Daum, Walter ouvre à la fin de la guerre de 1914-18, son propre atelier au N°16 de la rue Sellier à Nancy, mais reste en bons termes avec la Maison Daum; son ami Henri Bergé continue à lui fournir la majeure partie de ses modèles. Ses oeuvres surréalistes caractéristiques sont aujourd'hui présentées dans de nombreux musées. On trouve les marques suivantes : A. Walter Nancy, A. Walter Daum Nancy, A. Walter Bergé sc, A. Walter Corette sc, A. Walter J. Cayette, A. Walter Jean Descomps, A. Walter A. Finot.

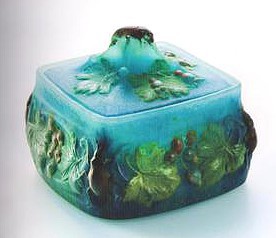

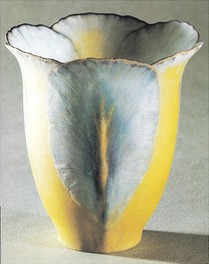

Henri Cros: Nostalgie du Paradis perdu. "Vase pastorale". 1895 H. 23 cm. Paris, Musée des Arts Décoratifs.

Henri Cros: Nostalgie du Paradis perdu. "Vase pastorale". 1895 H. 23 cm. Paris, Musée des Arts Décoratifs.

Henri Cros

(1840-1907)

Peintre et céramiste à la Manufacture Nationale de Sèvres, il est le premier à redécouvrir en 1884 la technique de la pâte de verre égyptienne.

Il produit des piéces d'architecture, des médaillons et des bas-reliefs d'inspiration antique. Son fils Jean Cros (1884 - 1932), après avoir été l'élève et le collaborateur de son père, réalise à son tour des masques et des bustes dont celui très célèbre de Camille Claudel. Les signatures sont H. Cros ou le monogramme H. C., et dans l'oeuvre de son fils, J. Cros en creux.

Albert Dammouse

(1848-1926)

Potier à Sèvres, il parvient, après de difficiles recherches, à ses premiers résultats, en 1898, avec çle petits vases et de petites coupes en pâte d'émail, dont la technique diffère de celle de la pâte de verre. Ses oeuvres sont d'une délicatesse sublime, avec leur coloration douce et poétique et leurs motifs de feuillages, de branchages, d'insectes ou de poissons ciselés en relief de main de maître. On trouve parfois la marque A. Dammouse accompagnée d'un S., le tout entouré d'un cercle.

Georges Despret

( 1862- 1952)

A la différence d'autres artistes, Georges Despret n'est pas issu de l'Ecole de la Manufacture de Sèvres. Venant de Belgique, il travaille à Jeumont, dans le Nord. Dès 1884, il dirige une industrie de verre plat mais, attiré par la pâte de verre artistique, il entreprend diverses expériences et, avec l'aide de ses collaborateurs, il obtient d'excellents résultats sur des coupes, des animaux, des statuettes et également des panneaux de grand format. Il signe Despret.

Jules-Paul Brateau

(1844-1923)

Ce sculpteur travaillant à Paris commence à s'intéresser à la pâte de verre après avoir vu les résultats de Dammouse dont il restera influencé. A son tour, il exécute des coupes et des pièces pour des parures de bijoux, utilisant une matière insuffisamment vitrifiée, plus proche de la pâte d'émail que de la pâte de verre. Il signe: Brateau.

G. Despret "La vague" su un modello dello scultore Alexandre Charpentier. 1902 H. 112 cm. Collezione Felix Marcilhac.

G. Despret "La vague" su un modello dello scultore Alexandre Charpentier. 1902 H. 112 cm. Collezione Felix Marcilhac.

Jean-Désiré D'Illzach

(1847-1916)

Ce sculpteur céramiste d'origine alsacienne utilise la pâte de verre surtout pour la réalisation de bas-reliefs, de portraits, de bustes et de médaillons. Sa signature, souvent accompagnée de la date, est gravée verticalement : Ringel d'Illzach.

Frédéric Carder

(1863-1959)

Verrier américain de grand renom car il est le premier artiste non français à travailler la pâte de verre. Il procède le plus souvent par moulage à cire perdue. Ses couleurs préférées sont le rose tendre et le blanc satiné, et ses sujets des statuettes en tous genres et des vases aux formes adoucies. Il signe à la roue : F. Carder.

Franco Borga - febbraio 1990